La conception et l’approche de la planification urbaine et de la protection du patrimoine a beaucoup évolué au cours des derniers siècles. La compréhension de leurs différentes étapes de maturité, même si elles ne sont pas liées, est indispensable pour saisir l’enchaînement des circonstances qui ont mené à la situation actuelle. Situation dans laquelle certains secteurs de ville sont en perte d’attractivité alors que les travaux qui pourraient pallier aux désintérêts qui leur est porté et qui garantiraient leur transmission, peuvent être considérablement ralentis quand ils ne découragent pas purement et simplement les porteur de projets.

Évolution de l’approche urbaine depuis le XIXème siècle.

C’est suite à la fin des trente glorieuses, de leurs projets de construction de grands ensembles et des ruptures dans l’appréhension de la pensée urbaine, que le concept de « construire la ville sur la ville » a commencé à émerger. Le rejet, autant que les dégâts engendrés par les formes urbaines et architecturales résultant du mouvement moderne ont conduit à une remise en question de la fabrication de la ville par la « tabula rasa », par la négation du contexte, du passé. Dénonçant les interventions invasives dans les tissus denses des centres anciens, les tenants de cette approche défendent une conception du projet s’appuyant sur les traces préexistantes pour nourrir leur processus de projet. Cette rupture avec la doctrine moderne est la manifestation de la prise de conscience d’une génération qui refuse le sacrifice des témoignages du passé, contre les illusions véhiculées par des formes censées représenter un progrès technique, supposé garantir une amélioration du futur. Apparaît alors une approche des projets urbains et architecturaux qui, en plus de s’appuyer sur les traces, recherche l’amélioration des propositions du projet en utilisant les qualités de la situation urbaine du site. Ainsi les réponses apportées aux programmes de logement ou d’équipement se nourrissent et s’enrichissent de leur situation propre.

Au cours des années quatre-vingt, commence l’affrontement entre l’approche qui a tenu lieu de pensée dominante depuis la reconstruction et une autre qui propose d’appréhender la ville comme un ensemble qui se constitue de différentes strates au fil du temps et défend la valeur intrinsèque de cette nature sédimentaire de la ville. C’est cette caractéristique très visible dans les villes historiques qui porte le leitmotiv « construire la ville sur la ville ».

En toile de fond à cette opposition, les difficultés rencontrées dans la gestion des grands ensembles, les périphéries des villes qui perdent leur activité de production, en laissant leurs friches industrielles, forment un nouvel ensemble de problématiques urbaines, celles de la transformation, de la conversion de ces grands territoires en partie de ville.

Plus tard c’est la question de la consommation des terres agricoles, de l’étalement urbain, qui continuera à maintenir ces questionnements au cœur des préoccupations de l’organisation des villes et de leurs territoires.

En 1934 le quatrième Congrès International d’Architecture moderne, qui a pour thème « la ville fonctionnelle » débouchera sur la rédaction, entre autres, de La charte d’Athènes. Si ce manifeste du fonctionnalisme ne fait que synthétiser l’essentiel des théories urbaines passées il aura une profonde influence sur l’ensemble des projets urbains menés à la suite de la seconde guerre mondiale, du fait de l’audience qu’il a reçue de la part des architectes et urbanistes du monde entier. Rédigé de façon claire et directe par Le Corbusier, La charte d’Athènes rapporte les propositions des CIAM pour la ville. Elles pourraient se résumer en trois points :

- -Une disposition en zones vouées à une des quatre fonctions auxquelles a été amenée la ville : se déplacer, habiter, travailler et se divertir.

- -Un dégagement des espaces favorisant l’ensoleillement et la ventilation et permettant d’envisager une importante présence du végétal en ville.

- -La suppression de la rue et de ses alignements, remplacés par des voies de circulation différenciées pour les véhicules motorisés et les piétons et en fonction de leurs natures, transit ou desserte.

Les villes modernes seront donc composées d’habitations collectives quasiment autonomes, présentant une haute densité au bâtiment. Elles sont éloignées les unes des autres dans de grands espaces verts à proximité des services. Les zones de loisir et lieux de travail sont facilement accessibles depuis les zones d’habitation, par le biais d’infrastructures routières.

La charte d’Athènes reprend, entre autres, les idées proposées par les utopies urbaines et architecturales du siècle précédent. En effet, les idées de Charles Fourier[1], Tony Garnier et Ebenezer Howard sont très présentes dans l’énonciation de la charte du modernisme. Même si la ville qu’elle dessine est plus qu’une transposition, à l’aire de l’automobile, d’une cité jardin composée de phalanstères disposés de manière fonctionnelle vis à vis des zones d’emplois, les utopies sociales composées autour de projets architecturaux et urbains sont bien intégrées au projet de société de La charte d’Athènes. Les principes de la charte, basés sur les utopies du XIXème n’auront, pas plus que leurs modèles, su résister à l’épreuve de la réalité.

L’impact et la place prise par l’automobile dans le dessin de la ville moderne et fonctionnelle estompent encore la place de l’humain dans la grande machine. La disparition de la rue, en plus de supprimer un référentiel universel de lecture de la ville, conduit à la suppression des commerces et services de proximité qui constituent les principaux attraits des villes.

D’autre part, une autre lacune, si ce n’est la principale, est le traitement de la question humaine au sein de cette ville moderne. Bien que ce thème ait été plusieurs fois abordé au cours de différents CIAM, il ne l’a jamais été autrement que sur un plan très théorique. En effet, l’approche de l’habitat reste très marquée par une vision hygiéniste qui marqua le XX ème siècle. L’approche physiologique adoptée pour l’élaboration de la doctrine de la ville moderne biaise toute réflexion. En se focalisant sur une approche cherchant la rationalisation de chaque chose, les solutions auxquelles elle finit par aboutir sont essentiellement techniques. Proposées dès le 2nd CIAM, sous la forme de la théorie de l’existenzminimum (minimum vital) les tentatives pour définir des normes de confort proposées auront toutes les mêmes lacunes, la négation de différence culturelles et contextuelles.

La ville sédimentaire : remise en question de la ville moderne

C’est suite à la fin des trente glorieuses, de leurs projets de construction de grands ensembles et des ruptures dans l’appréhension de la pensée urbaine que le concept de « construire la ville sur la ville » a commencé à émerger. Le rejet autant que les dégâts engendrés par les formes urbaines et architecturales résultant du mouvement moderne ont conduit à une remise en question de la fabrication de la ville par la « tabula rasa », par la négation du contexte, du passé. Dénonçant les interventions invasives dans les tissus denses des centres anciens, les tenants de cette approche défendent

Il faudra attendre 1953 et le 9ème CIAM d’Aix-en-Provence pour que soit rapportées des expériences extra-européennes. Dès lors, la recherche d’un modèle d’habitat unique, même issue d’une approche ultra-rationnelle de l’humain, ne semble plus être une garantie de bon fonctionnement des villes modernes. Au cours de ce congrès est abordée la place des hommes concrets, habitant des quartiers populaires, de leurs rapport à la rue, des populations des bidonvilles d’Alger et de Rabat, et donc des attentes de leurs modes de vie. Face à ces situations, les points de vue divergent et vont s’étaler sur un large spectres. Certains, paraphrasant le Corbusier, vont affirmer “qu’il s’agit d’apprendre aux hommes à habiter”[2] quand à l’autre bout de l’éventail certains vont chercher à appuyer leur pratique sur l’action des habitants. Globalement, les participants ont touché du doigt les limites de l’approche physiologique du cadre bâti, et vont commencer à élargir leurs corpus scientifiques à l’anthropologie et à d’autres sciences sociales.

La réévaluation initiée à Aix-en-Provence auras des répercussions inégales. Elle verra se former, un an plus tard, la Team-Ten, principale manifestation des errements consécutifs à ce congrès. Car si leur pensée urbaine réhabilite la rue, en réaction au modelé proposé par les CIAM, ils réitèrent ainsi l’erreur de ramener la ville à un objet technique. Malgré quelques exceptions notables, la majorité des architectes et des urbanistes convaincus de leurs capacités à appréhender et transformer les lieux vont s’enliser dans des débats stériles qui continueront à les diviser. C’est à la marge des CIAM que de nouveaux axes de réflexion émergent véritablement. Dans les lieux de formations puis dans le cadres de conférences, la question de l’habitat est de nouveau débattue. Mais cette foi le thème est extraits de son cadre purement architecturale pour être examiné à l’aide d’autres champs de compétence mieux équipés pour analyser les dimensions sociale, culturelle ou politique qui forment les structures humaines et à mieux appréhender leurs mutations.

Parmi les participants aux CIAM qui poussaient plus avant sur ces pistes de réflexion on retrouve Jacqueline Tyrwhitt. Après avoir rejoint les CIAM en 1941, elle entreprend d’importants travaux d’édition, notamment un travail important en collaboration avec le biologiste Patrick Geddes. Ce dernier a eu une influence importante sur la réflexion urbaine dans les années 50 en Grande Bretagne. Ce scientifique d’une grande polyvalence n’a de cesse d’établir des liens entre les différentes disciplines auxquelles il s’intéresse. Pour lui, un lieu, élément géographique, ne peut être appréhendé qu’au regard de son histoire, et de tout un panel très ouvert de grilles de lecture sociale, géologique, botanique, … en bref, pluridisciplinaire.

Jacqueline Tyrwhitt se fera l’écho de l’approche de Geddes tout au long des années 40 et 50 pour une meilleure assimilation des ces approches dans les mouvements architecturaux et urbains qui cherchent à établir un cadre de vie idéal pour le plus grand nombre. Sa contribution à la prise de conscience de l’importance d’une meilleure compréhension des habitudes et attentes de ce grand nombre. Avec « the need for the activity to be interdisciplinary, the use of the region as a planning unit, the necessity of a holistic approach, and the importance of economic and social factors »[3]. John FC Turner fait partie de ces architectes qui ont grandement contribué à la redéfinition du projet de ville en adoptant une démarche pragmatique et néanmoins globale. Riche des enseignements de Jacqueline Tyrwhitt qu’il a suivis à l’Architectural Association of London, d’une solide expérience pratique au Pérou, il théorisera son approche du sujet, en collaboration avec Robert Fichter dans, Freedom to build, a housing by People élaboré au Joint Center Of Urban Studies, un département d’enseignement commun au MIT et à Harvard. Ces réflexions autour de la ville auront notamment influencé la teneur du second l’IBA (International Bau Austellung, exposition internationale d’architecture) de Berlin qui se déroula de 1979 à 1987. Pour la première fois dans une exposition de cette nature l’accent sera mis sur des ouvrages qui ont fait l’objet de réhabilitations plus ou moins lourdes.

Contrairement à l’Interbau de 1957 consacré à la ville de demain, une ville neuve construite sur les ruines de la précédente, le sujet central de cette seconde édition de l’IBA 1987 fut consacré à la redécouverte du centre-ville historique, en grande partie détruit par la guerre et la construction du mur. L’IBA Berlin de 1987 se développe sur des conceptions de l’urbanisme, à la fois complémentaires et contraires : l’IBA-Neubau pour les nouvelles constructions et l’IBA-Altbau pour la rénovation d’anciens bâtiments. « Le titre que j’ai retenu, une reconstruction critique de la ville, traduit notre volonté de nouer un dialogue entre la tradition et la modernité, de mettre en lumière la contradiction de la modernité, non pas dans le sens de la rupture, mais dans celui d’un développement dont les étapes restent visibles dans le temps et l’espace ».[4]

Entre 1979 et 1987, l’IBA-Neubau consista en la réalisation de nombreux projets de construction en lançant plusieurs concours auxquels participèrent des signatures internationales de l’architecture. La majorité des projets sce concentraient sur le sud de Friedrichstadt, le quartier sud du Tiergarten et le Tegeler Hafen.

L’IBA-Altbau pour l’essentiel, se base sur « 12 principes de la réhabilitation circonspecte », élaborés lors de colloques publics et approuvés par le sénat de la ville. « Notre objectif fut la réhabilitation de la ville, en accord avec les habitants, dans le souci de préserver leur tissu social. Nous y sommes parvenus à des coûts nettement inférieurs à ceux induits par la construction de nouveaux édifices : 10 000 anciens bâtiments rénovés pour le coût de 3 100 bâtiments neufs ».[5] Au cours de l’année 1979, de grandes manifestations s’organisèrent contre des projets de destruction et en réaction à la pénurie de logements. Pour y mettre fin, les concours « stratégies pour Kreuzberg » furent organisés et donnèrent vie, en 1979, au mouvement « d’occupation et de rénovation ». Sélectionnant les bâtiments vides du quartier, pour en faire le point de départ de l’IBA-Altbau.

L’IBA-Altbau peut être perçu comme, un tournant dans le mode de l’organisation urbaine : la construction neuve à tout prix cède le pas, chaque fois que c’est possible, à la réhabilitation et la modernisation de l’ancien. Si ce changement d’appréciation est présenté comme une petite révolution, elle peut également être vue comme un retour à l’évolution naturelle de la ville. Une transformation qui s’opère par insertion , remplacement et restauration, un élément après l’autre, en s’inscrivant dans le temps long. Une chose ne peut être niée, cette seconde édition de IBA à Berlin impulsera la mise en œuvre de programmes de rénovation de villes et suscitera un changement de la législation en matière de rénovation et de protection de l’environnement urbain dans de nombreux pays européens. En effet, ces travaux d’envergure auront largement contribué à l’abandon de la charte d’Athènes par une importante parte des professionnels de l’architecture et de l’urbanisme. Cette remise en cause porte autant sur les formes urbaines que sur les méthodes. Les lignes directrices de cette approche sont, la suppression des inégalités entre les quartiers en consolidant leurs identités propres, en continuant à accorder aux centres -villes une prédominance symbolique. A l’opposé de la table rase, la démarche recherche les traces historiques du lieu pour s’y appuyer pour les développements futurs. Rejetant la spécialisation par zonage des CIAM, l’IBA de 1987 cherche à favoriser la conservation et la construction de logements en centre-ville. Pour finir de dessiner le contour des différences entre ces deux approches, l’un des objectifs de l’IBA est de chercher à redéfinir les rapports entre société et individu en développant la participation des habitants dans les choix d’aménagements urbains. Pour sa part, John Turner porte ces convictions sans angélisme ni naïveté, notamment sur le sujet de la participation des habitants où il précise dans Freedom to build, a housing by People que «L’autonomie locale ou l’autogestion (à ne pas confondre avec l’autarcie ou l’autosuffisance) sont indispensables à une bonne utilisation des ressources, mais celle-ci dépend aussi du soutien que lui procurent la loi et le gouvernement. L’assistance plus ou moins bien intentionnée inhibe les hommes et provoque autant de gaspillage que [leur] suppression plus ou moins mal intentionnée».

En France, le thème de « la réhabilitation circonspecte » trouve un échos dans le gimmick « construire la ville sur la ville ». Cette mouvance révèle toute sa pertinence en réaction à la ville hétérogène, éclatée, fruit des logiques sectorielles héritées de la conception moderne de la ville et des jeux libres des acteurs économiques, mélange d’opportunisme et de spéculation. Lutter contre ces logiques de segmentation, c’est recomposer une entité, en densifiant et en redéfinissant les entre-deux pour laisser place à une ville compacte. La transformation des vides urbains et péri-urbains est un élément fondamental dans la gestion et l’économie de territoire. Ces préoccupations sous-tendent l’acte de construire puisqu’elles interrogent l’attitude face aux contextes, du sites, à leurs natures. Cette approche suppose une attention profonde aux traces, urbaines, naturelles, historiques, géographiques et sociales pour agir en fonction de ces éléments. Ces observations forment la première étape du processus de projet en mettant en évidence des logiques inaudibles sans ce travail. Cette approche révèle une multiplicité de scenarii qui enrichissent la démarche de projet, et poussent à rechercher les meilleurs moyens pour répondre à la complexité des lieux. Travailler dans un univers fini mène à questionner la coexistence des traces observées, car cet objectif -la fabrication de la ville sur la ville- n’est pas asservi à l’ensemble des traces qui la marquent. Le projet est la résultante de choix. Il est indispensable de choisir les traces qui seront révélées, amplifiées, atténuées ou bien dissimulées.

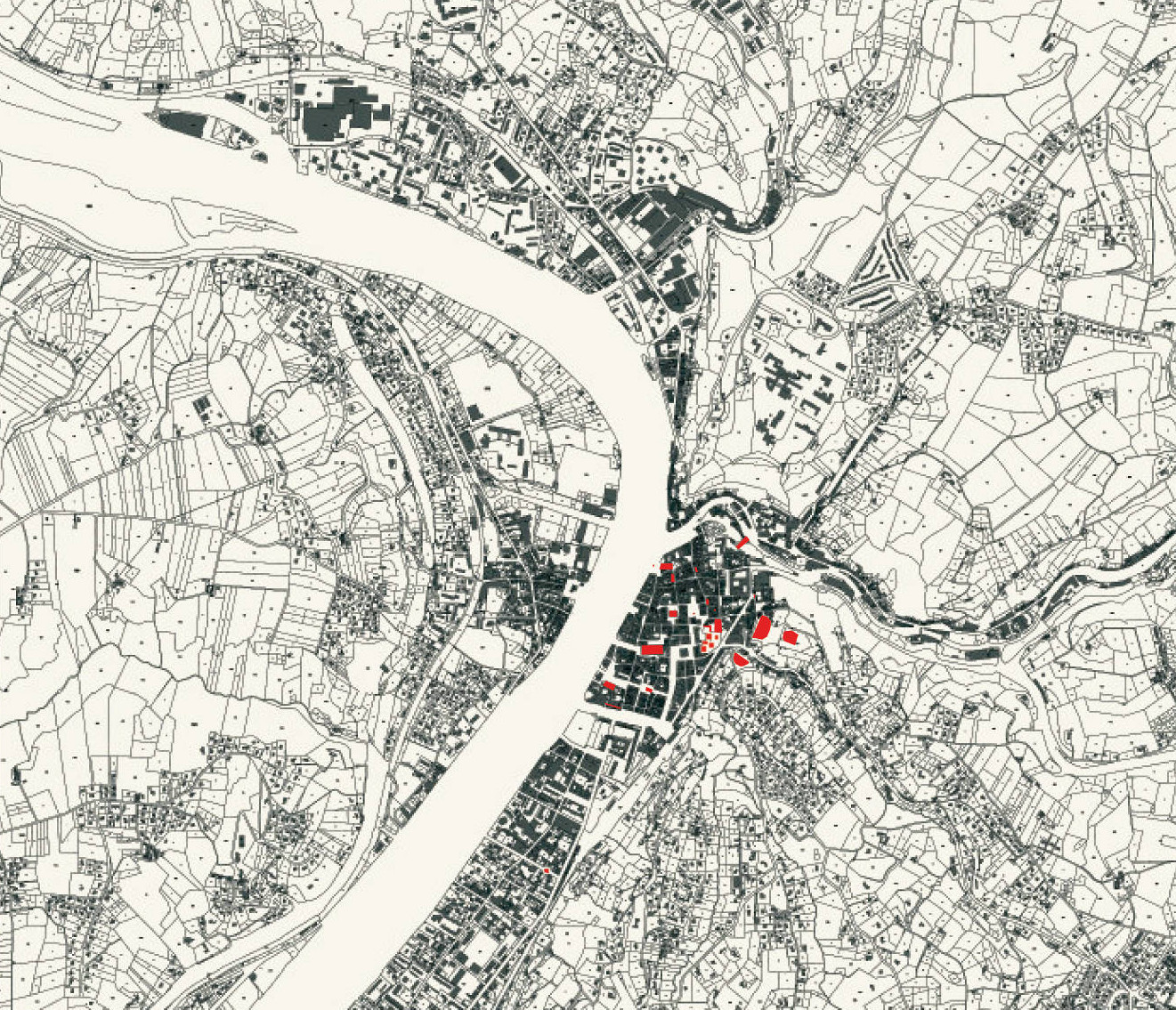

L’intervention dans un cadre bâtie existant, construire la ville sur la ville suppose la mobilisation d’un certain nombre d’idées sur la ville. Le développement centrifuge de la ville traditionnelle induit l’idée de l ‘inachèvement de ces entités, cerne après cerne. Les logiques de zonages du milieu du XXème siècle ont fait voler en éclat cette conception de la ville, sans pour autant que l’aspect non-fini ne soit remis en question. Les espaces entre zones participent de la même idée de processus. Un autre point renvoie à la question de la trace, à la nostalgie des origines de la ville. La compréhension des origines de la ville, de son histoire, de sa formation peut passer par l’étude de documents factuels tels que des études archéologiques, qui nous renseignent sur les mécanismes archaïques de la ville.

Travailler dans un cadre existant, c’est intervenir sur la ville à un moment de son histoire, de son développement, au gré des évolutions des différentes strates qui la composent. Cela suppose une attitude particulière vis à vis du contexte de l’opération et des orientations à prendre dans le processus de projet. C’est admettre qu’il y a eu un avaent, qu’il y aura un après, que le projet est une unité dans un ensemble. C’est admettre que cet ensemble n’a pas de fin, qu’il résulte des substitutions, des ajouts, des empilements, qu’il y a bien quelque chose de sédimentaire, terme cher à Antoine Grumbach, dans la nature des villes. Cette dimension persistant dans le temps donne au « tout s’est fait sans nous » de Michel Desvigne à propos des entrées de ville, un sens particulier, sous forme de constatation d’évolution qui échappe au projet. Mais même avec cette idée, que tout serait déjà sous forme de traces, leurs mise en évidence ne peut tenir lieu de projet. Ce sont des éléments qui contribuent à l’insertion du projet dans sont environnement, et ce faisant permettent la continuation de l’histoire du lieu et son évolution. Ce sont des outils qui permettent de travailler sur des réalités sans modèle abstrait ni idéoogie à imposer à chaque situation. Car construire la ville sur la ville n’est pas une approche passéiste qui réhabiliterait la ville traditionnelle, homogène, face à un tissu discontinu et fragmenté. Notre compréhension de l’urbain a changé, elle est plurielle et les réponses sont donc différentes d’un lieu à l’autre.

Cette conception de l’évolution des villes par substitution, collage et empilement ne se fait pas toujours sans heurts. En effet, avec 41 sites classés au patrimoine mondiale par l’UNESCO, 14 897 monuments historiques classés en 2007, 28 336 ouvrages inscrits à l’inventaire supplémentaire en 2007, et plus de 600 ZPPAUP qui doivent se transformer en AVAP, le territoire national possède une importante richesse en termes de patrimoine. Cette abondance est une chance en termes de diversités et d’opportunités d’accès à ces témoignages de la formation d’une culture. Pourtant, l’enchevêtrement des dispositifs de protections peut être identifié comme l’un des principaux freins à cette forme de régénération urbaine. Les mesures de protection du patrimoine sont le fruit d’un long processus qui s’est amorcé à la fin du 18éme siècle, et qui aujourd’hui garantis la passation de ce legs à la société civile. Mais ce faisant l’élargissement progressif des modalités de protection du patrimoine a contribué, avec l’évolution des mœurs, à ralentir la transformation du parc bâti des agglomérations françaises.

Pour bien appréhender l’ensemble des évolutions de la conception du patrimoine, un retour sur les conditions qui ont abouti aux mesures en vigueur aujourd’hui.

Évolution de la notion de patrimoine

Patrimoine : du latin patrimonium, héritage du père, de pater père. Ce terme désignait l’ensemble des biens matériels qu’une personne recevait par héritage de ses ascendants et qu’il légueras à ces descendants. La conception d’un patrimoine formé par les biens culturels n’est pas une idée récente, mais sa forme a évolué avec le temps et les hommes, et a longtemps eu une portée symbolique principalement.

Longtemps les besoins du moment ont poussé à considérer les monuments inoccupés ou endommagés comme des carrières de réemplois. Il n’est donc pas surprenant de voir, dans les agglomérations bénéficiant d’une longue histoire, des appareillages de pierre constitués autant de pierre extraite en carrière locale que d’autres lieux. Les bâtiments qui conservaient une fonction étaient adaptés, agrandis, modifiés pour répondre aux besoins du temps. Ainsi une époque en complète une autre et certains monuments remarquables ne nous sont parvenus que parce qu’ils ont conservés une utilité au cours du temps.

Dans des situations de bouleversement culturel ou politique, les vainqueurs ont tendance à détruire les témoignages du passé. S’ils tentent de s’imposer et espèrent ainsi laisser leurs marques en bâtissant de nouveaux monuments, ils le font rarement sans réutiliser, en plus des matériaux, la symbolique du site. Dans ces situations, la destruction pure et simple d’un bâtiment existant a souvent été effectuée sans trop de scrupule, simplement pour céder la place à un autre neuf.

La sauvegarde du Patrimoine, une idée issue de la révolution Française.

Assez paradoxalement, la nécessité de protéger le patrimoine en France émerge au cours de la révolution française, une période où la destruction de tout symbole et référence au régime monarchique traduisait la volonté d’émancipation d’une société, de se défaire d’une partie de son passé. C’est suite aux premières années de la révolution, aux alentours de 1789 qu’apparait l’idée d’un patrimoine collectif hors du cadre familial. Alors que les dégradations sur les biens s’accumulent, l’idée d’un patrimoine nationale commence à s’imposer. Avant cela, les témoignages du passé étaient au mieux considérés comme des curiosités.

1789 –

Le 2 novembre 1789, Talleyrand évêque d’Autun, fait voter par l’assemblée constituante le décret des biens du clergé mis à la disposition de la Nation. Il prévoit la nationalisation, par l’État, des biens du clergé de l’Église. Par mesure de contre partie le décret prévoit la prise en charge des frais de culte, du salaire des membres du clergé et l’entretien des hôpitaux. Ces biens et ceux saisis aux contre-révolutionnaires forment les biens nationaux, qui seront en partie vendus.

1792-

Le 14 août, l’assemblée législative adopte un décret autorisant la destruction des symboles de la royauté et du féodalisme.

Le 16 septembre l’Assemblée nationale législative crée la Convention nationale, première instance élue au suffrage universel masculin, pour statuer, entre autres, sur la nouvelle constitution pour l’État naissant.

Le concept de patrimoine national sera formulé par cette instance au cours de cette première année d’exercice. La Convention s’intéressera au patrimoine collectif comme témoignage de l’histoire de la nation. On assiste ainsi au glissement du patrimoine familial passant d’une génération à l’autre, à un patrimoine national, perçu comme d’intérêt général. L’idée sous-jacente de ce patrimoine national impute à la nation entière la responsabilité de la conservation de ce patrimoine. Dès lors on admet que les intérêts privés passent après cet objectif.

Par ce que ces édifices, ces monuments ne sont pas que la propriété d’individus, parce qu’ils sont l’image de la nation et de sa culture, la Convention décrète qu’il est du devoir de la nation de porter une attention particulière, à son environnement bâti, et par là même à son patrimoine. Pour cela, une commission est créée avec une mission inédite, préserver les monuments, du vandalisme révolutionnaire.

Le terme est d’ailleurs proposé par l’abbé Grégoire, en référence à la peuplade participant aux grandes invasions au V éme siècle, pour qualifier le comportement des personnes qui profitant de l’instabilité ambiante détruisent et pillent les œuvres et monuments du pays.

Avec cette approche, un second glissement s’opère en passant de la collection à la protection. C’est-à-dire que là où une personne rassemblait des objets, des lieux pour le plaisir et éventuellement celui de son cercle d’amis, le concept de protection renvoie à ce que la mémoire a de collectif. Ce patrimoine ce n’est pas qu’une personne, mais toute une société qui commence à entrevoir l’importance de son histoire à travers son patrimoine monumental.

1793-

Comme pour donner corps à cette prise de conscience, le musée des monuments français est fondé l’année suivante en 1793. Placé sous la responsabilité d’Alexandre Lenoir, il est implanté dans le couvent des Petits-Augustins. En plus des différents objets d’art confisqués aux maisons religieuses et aristocratiques, Lenoir y regroupe dessins et maquettes illustrant les monuments placés sous la protection de la nation. Ce lieu contribue à la formulation de ce qui deviendra le concept de monument historique.

Le 24 octobre de cette année Charles-Gilbert Romme présente son rapport sur le vandalisme officiel. Le même jour un décret est adopté pour limiter les abus liés à la destruction des symboles de l’ancien régime dans les jardins, parcs, enclos et bâtisses.

1801-

Suite au coup d’État du 18 Brumaire, Napoléon Bonaparte, se rapproche du Vatican pour légitimer son autorité en mettant un terme aux crises religieuses qui agitaient le pays depuis la révolution. En signant le concordat, L’Église renonce aux biens qui ont été nationalisés en contre partie de leur mise à disposition et de l’entretien du corps clérical. Cet accord comprend la création d’un organe étatique chargé de « l’entretien et de la conservation des temples »

Les premiers recensements et contrôles de l’État

Le début du XIX ème siècle marque les débuts de l’archéologie et un accroissement considérable des connaissances de l’antiquité. Ces découvertes aiguisent l’intérêt des intellectuels et notamment des écrivains pour le Moyen-Âge. Des œuvres littéraires comme, entre autres, Génie du christianisme, 1802 de Chateaubriand, le Monastère et l’Abbé, 1820 de l’anglais Walter Scott ou encore Notre-Dame de Paris, 1831 de Victor Hugo, préparent le grand public en excitant sa curiosité.

1810 –

Il faut attendre 17 ans et le 1er empire pour qu’Alexandre de Laborde obtienne l’autorisation de demander aux préfets d’établir la liste des monuments épargnés par le vandalisme révolutionnaire. Les préfets ne comprenant pas tous l’enjeu de la démarche se plient de mauvaise grâce à la demande de Laborde. Malgré des retours décevants, il inaugure la première démarche d’inventaire des monuments en France, qui aboutit à une concrétisation de l’idée de protection de ce parc bâti. Bien qu’incomplète, la liste ainsi constituée pose les fondements d’une protection du patrimoine effective.

Dans le même temps, Alexandre de Laborde, organise le retour des œuvres déplacées à leur emplacement d’origine. Si les conséquences sont limitées, cette initiative a le mérite de créer un précédent liant l’œuvre et le milieu pour / avec le quel elle a été conçue. Un lien qui est aujourd’hui encore au centre des démarches patrimoniales contemporaines.

1816 –

Sous la Restauration, Alexandre de Laborde est fait marquis par Louis XVIII. L’année où il entre à l’Académie des belles-lettres il publie la liste des monuments recensés et classés de manière chronologique. La mise en avant de ces lieux au près des milieux d’amateurs éclairés, lance une dynamique d’excursions pour partir à la découverte des monuments publiés. Ces expéditions vont contribuer à la mise en évidence d’autres lieux, qui motiveront d’autres excursions… Une modification en profondeur de la perception du patrimoine est en train de s’opérer au sein de la société française.

1830-

Sous la monarchie de Juillet, François Guizot, devenu ministre de l’intérieur, crée le poste d’inspecteur général des Monuments Historiques qu’il confie à Ludovic Vitet, premier inspecteur général. Plus que des déclarations d’intentions ou la mise à contribution des services de l’état, c’est bien un service à part entière avec crédit et personnel. Pour la première fois l’État Français se dote de moyens pour assurer la surveillance et l’entretien des monuments, c’est l’administration des fabriques.

1834-

Le 10 août 1834 Prosper Mérimée, devenu inspecteur général, donne ordre aux préfets de faire un inventaire complet et systématique des monuments anciens présents sur leur département. Les monuments sur les listes qui lui sont transmises devaient été classés par ordre d’importance. Cette demande est à la base du terme, « classer », utilisé aujourd’hui dans le domaine de la protection du patrimoine

1837-

Le 29 septembre est créée la commission des monuments historiques. Placée sous la tutelle du ministère de l’intérieur, elle est composée de sept membres, entre autres l’inspecteur général, et deux architectes des bâtiments civils. Fort de ces compétences scientifiques, la mission de la commission est de répartir les fonds de l’État entre les différents monuments jugés intéressants figurant sur les listes de l’inventaire lancé par Prosper Mérimée. A partir de là, l’État étend sa responsabilité vis à vis du patrimoine national en s’engagent financièrement dans la conservation de ces monuments et en commandant les travaux indispensables. La place de l’État dans le dispositif de protection français fait son originalité ; en effet, c’est lui qui nomme, définit, inventorie, entretient les monuments et contrôle leur devenir. Il est ainsi le principal acteur de la construction d’une mémoire nationale.

Dés ses premières heures la commission des Monuments historiques rencontre des difficultés faces à l’administration des Cultes. Cette dernière est composée de membres croyants attachés aux valeurs du catholicisme, tandis que les membres de la commission des Monuments historiques sont recrutés au sein de groupes d’intellectuels libéraux dont la majorité son indifférents quand ils ne sont pas anticléricaux, comme Prosper Mérimée.

La doctrine de restauration mise au point par l’administration des Monuments historiques est développée sur deux points : la conservation des monuments et la restitution de l’unité de style basée sur des monuments types de différentes périodes de l’histoire de l’architecture. Cette approche, très archéologique, recherchant une vérité historique, est menée avec une grande rigueur par les architectes des Monuments historiques. Ces ambitions d’unification dans la restauration sont critiquées, notamment par le service des Édifices diocésains, qui lui est chargé du suivi des édifices religieux. En effet, ces services sont notamment tenus d’adapter les édifices dont l’Église a l’usage, au besoin du culte, ce qui se traduit par des transformations, réaménagements, agrandissement des églises et les cathédrales.

Par la suite, la commission des Monuments historiques proposera souvent de rattacher les édifices du culte classés sous son autorité, au prétexte du besoin d’unité de style, sur le chapitre de la conservation et de la restauration. L’idée sera de nouveau avancée tout au long du XIXème siècle mais sera repoussée jusqu’en 1905 lors de la séparation du clergé et de l’État.

Les premières restaurations font émerger les premiers dogmes.

1840-

Au cours de l’année 1840, la commission des Monuments historiques confie la direction des travaux les plus importants à des architectes recrutés à cette fin. Le plus célèbre sans doute est Viollet-le-Duc, à qui

Prosper Mérimée confie la restauration de certains des monuments français les plus emblématiques tels que : la cité cité médiévale de Carcassonne, les châteaux de Pierrefond et Roquetaillade, la cathédrale de Note-Dame de Paris, la basilique de Vézelay.

Ce n’est pas seulement pour ces réalisations qu’il est resté dans les mémoires mais également pour ses travaux d’historien et surtout de théoricien de l’architecture et du patrimoine. La position d’Eugène Viollet-le-Duc pourrait se résumer par : la restauration va à l’inverse de la conservation. « restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné ».

Il recherche l’homogénéité de l’œuvre architecturale restaurée plus que le respect de l’histoire du bâtiment.

1849-

L’Anglais John Ruskin est critique d’art, écrivain, peintre et poète, important contributeur à la pensée du mouvement Arts & Crafts qui ouvre la voie à celui de l’Art nouveau. Il publie son premier ouvrage en mai 1849 The seven Lamps of Architecture (les sept lampe de l’Architecture). Dans cet ouvrage, l’auteur s’élève indirectement contre l’approche du patrimoine que propose Viollet-le-Duc. Ruskin appréhende une œuvre architecturale comme un organisme vivant dont on peut prendre soin mais dont le déclin est inévitable et naturel.

Avec Ruskin et Viollet-le-Duc ce sont deux visions de la protection du patrimoine bâtie qui s’affrontent. Dans cette confrontation idéologique, John Ruskin est soutenue par l’architecte William Morris qui dans le cadre de la « société pour la protection des bâtiments anciens » milite pour la non restauration des monuments.

1887-

La première loi pour la protection des monuments historiques est votée le 30 mars 1887. Le texte encadre les interventions de l’État dans ce domaine. Il manifeste la volonté du législateur d’intervenir sur le thème de la conservation du patrimoine. Désormais, tous les travaux sur les édifices classés sont soumis au contrôle du service des monuments historiques. La portée de la loi est limitée, elle restreint le classement aux seuls monuments appartenant à des personnes publiques ; les propriétaires privés doivent donner leur accord pour le classement de leurs propriétés.

Le principal effet de cette loi est la création du corps des Architectes en chef des monuments historiques, le statut date de cette époque mais leurs rôles et attributions vont changer au fil du temps. Reste qu’ils conserveront leur double statut d’agent de l’État avec des compétences propres aux fonctionnaires et d’architectes exerçant à titre privé.

1905-

La loi de séparation des Églises et de l’État, voit l’administration des Cultes disparaître, suite à quoi un ensemble de lois et de décrets vont transférer les responsabilités des services des édifices diocésains sous l’égide de l’administration en charge des Beaux-arts, et l’absorption pure et simple des anciens services diocésains par ceux des Monuments historiques. Cette nouvelle disposition vise à simplifier la gestion du parc bâti de l’État . En effet jusqu’alors les crédits attribuées aux deux services étaient consacrés à des monuments de même type et parfois les mêmes (pour les plus importants). Dès lors, l’ancien crédit des édifices paroissiaux sera disponible sous le nom de « subventions aux édifices classés n’appartenant pas à l’Etat » le 1er bureau en charge de ces crédits est donc très normalement baptisé « bureau des monument historiques n’appartenant pas à l’État ».

Un second bureau est créé pour les monuments appartenant à l’État, il appartient à l’État d’assurer la surveillance et de gérer toutes les questions qui leur sont relatives. En plus des bâtiments civils et militaires déjà à sa charge viennent s’ajouter les monuments de l’ancien bureau des édifices diocésains : cathédrales, évêchés et séminaires.

En regroupant tous les monuments classés sous une même administration, l’État indique bien une volonté d’observer l’ensemble des monuments uniquement du point de vue de leur valeur artistique et historique, sans tenir compte de leur affectation actuelle ou de leur origine.

L’ensemble des réorganisations aboutissent à la création du sous-secrétariat d’État aux beaux-arts, une division des services d’architecture. Composé des services des Monuments historiques et de ceux des bâtiments civils, ce sous-secrétariat est rapidement réorganisé pour être finalement constitué de quatre bureaux :

- – Le bureau des Monuments historiques enrichi du bureau des édifices cultuels, du services des travaux diocésains et du service des antiquités et objets d’art.

- – Le bureau des Bâtiments civils et des Palais nationaux

- – Le bureau de la liquidation des dépenses et du contentieux

- – Le bureau du contrôle des travaux formé par la réunion des contrôles des Bâtiments civils et Palais nationaux, et des Monuments historiques et des édifices culturels.

Ainsi la loi de 1905 a eu de lourdes répercussions sur les administrations en charge de la protection du patrimoine, et sur la perception qu’elle en a.

En effet, par la suite, les cathédrales ont été classées d’office en 1905 alors que les autres édifices épiscopaux feront leur entrée sur les listes en 1907. Or jusqu’ici le classement semblait hermétique aux architectures postérieures au XIVème siècle et c’est à cette période que certaines œuvres architecturales plus récentes font leur entrée sur les listes, comme la cathédrale de Gap, réédifiée en style néo-gothique entre 1866 et 1898, ou encore St Paul de Nîmes bâtie par Charles Auguste Questel de 1840 et 1849, bâtiment le plus récent à être classé à ce moment. Ce ne sont que quelques exemples mais il atteste de la chute de barrières intellectuelles et que la définition des Monuments historiques est en train de changer, de s’ouvrir. Ce changement de point de vue touche également le bâti militaire et civil, avec entre autres choses la protection de l’ensemble du palais du Louvre, bâtiments Napoléon 1er et Napoléon III inclus.

1906-

21 avril 1906, la loi sur la protection des sites et des monuments naturels de caractère artistique est de fait la première loi de protection des sites naturels. Cette loi est l’aboutissement de l’engagement d’associations comme le Club alpin français ou la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de France.

1913-

Une nouvelle loi de protection des monuments historiques est promulguée le 31 décembre 1913, en remplacement de celle de 1887 : elle met en place les grands principes encore en vigueur aujourd’hui. En limitant le droit de propriété pour cause d’intérêt public, en allant jusqu’à se substituer au propriétaire d’un monument historique classé défaillant, en procédant d’autorité aux travaux de restauration. Sous le terme monument on entend son sens premier mais également le mobilier, les fouilles et monuments préhistoriques.

1914-

Juillet 1914, une caisse nationale des Monuments historiques et des Sites doit permettre de drainer des ressources supplémentaires pour servir à un éventail de compétences augmenté, au cours de la dernière décennie. Un système administratif centralisé, efficace et doté d’importants moyens est en place quand la guerre arrive.

Renforcement et élargissement des lois de protection de l’entre-deux-guerres.

1927-

Une loi complète les dispositions de la loi de 1913 en proposant l’inscription à l’inventaire supplémentaire pour les bâtiments présentant « un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». Elle instaure deux niveaux de protection. Le premier est le classement pour un monument présentant un intérêt public majeur, le second pour les immeubles qui ne justifient pas un classement au titre des monuments historiques, mais qui présentent un intérêt historique, artistique suffisant pour rendre leur préservation préférable. Ils font l’objet de dispositions particulières pour leur protection, tous travaux envisagés doivent être soumis à avis d’un architecte des monuments de France. Ainsi tout projet d’entretien, de restauration ou de modification doit préserver l’intérêt culturel qui a justifié leur protection. Pour chaque consultation, un architecte des bâtiments de France émet soit un avis conforme, valant accord, soit un avis simple. Ce dernier a valeur de conseil et d’expertise destiné à aider les services instructeurs dans leur mission qui a la possibilité ou non de prendre en compte cet avis. La nature ambiguë de ce deuxième avis a souvent conduit à l’interpréter comme un avis défavorable, puisque l’autre avis est un avis favorable.

1930-

La loi de protection des monuments naturels et des sites est votée le 2 mai 1930, elle s’applique aux sites et monuments naturels dont la préservation est d’intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou encore pittoresque. Proche de l’esprit de la loi du 31 décembre 1913, elle introduit deux niveaux de protection : le classement et l’inscription, moins contraignante que le premier. Cette distinction est encore la base de la législation en vigueur. L’élargissement des motifs de protection a permis de placer des sites de plus en plus vastes sous la vigilance de l’État, en adoptant une approche plus fine du caractère scientifique des sites naturels.

1931-

Au cours du 1er congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques à Athènes, un premier pas est fait en direction d’une convergence de l’approche du patrimoine par l’ensemble de la communauté internationale.

Cette charte d’Athènes (à ne pas confondre avec celle des modernes en 1933) souligne l’intérêt de toutes les phases de la vie d’un bâtiment et de « respecter l’œuvre historique et artistique du passé, sans proscrire le style d’aucune époque ». En encourageant une occupation des monuments respectueuse de leur caractère patrimonial, pour assurer leur pérennité, la charte insiste également sur l’importance de la médiation, de l’éducation autour de ces monuments considérant que « la meilleure garantie de conservation des monuments […] leur vient du respect et de l’attachement des peuples eux-mêmes ». Un autre point insiste sur l’importance de l’étroite collaboration entre archéologues et architectes.

1941-

Cette année là deux lois sont promulguées, renforçant la constitution du concepts de patrimoine national :

23 juin, la loi sur les œuvres d’art limite leur exportation, en permettant à l’État trois options lors d’une demande de sortie du territoire d’une œuvre d’intérêt historique et/ou artistique :

- – refuser la sortie d’une œuvre du territoire national, à condition que l’œuvre en question n’ait pas été importée régulièrement.

- – exercer le droit de rétention, c’est à dire se porter acquéreur de l’œuvre au prix déclaré par l’exportateur.

- – classer l’œuvre monument historique en référence à la loi du 31 décembre 1913, ce qui interdit définitivement toute exportation.

27 septembre, la loi relative aux fouilles archéologiques rend obligatoire la déclaration aux services de l’État des découvertes archéologiques réalisées durant des travaux. La force de cette disposition est de pouvoir protéger des éléments patrimoniaux encore inconnus à l’instant de leur découverte, à condition évidemment qu’elle soit déclarée.

1943-

La loi du 25 février 1943 instaure la protection des abords des monuments historiques, en prévoyant un périmètre de 500 m autour des monuments historiques classés ou inscrits. Cette loi prévoit un régime de contrôle des travaux effectués dans ce périmètre. L’esprit de la loi est volontairement inclusif en interprétant très largement l’intérêt des monuments au motif que « le monument génère un paysage qui ne se ramène pas au seul monument ».

1945-

Le 13 Juillet 1945, publication de l’ordonnance qui fait rentrer en application la loi du 27 septembre 1941 concernant la réglementation des fouilles archéologiques et instaure les circonscriptions archéologiques, et leur organisation.

Dès lors le territoire national est divisé en deux séries autonomes de circonscriptions, l’une pour les antiquités préhistoriques et une autre pour les antiquités historiques. À la tête de chaque circonscription, des directeurs des antiquités sont nommés. C’est à lui que revient le soin de veiller au respect de la loi et aux règlements sur les fouilles et découvertes archéologiques, en délivrant les autorisations de sondage et de fouilles et en centralisant leurs résultats ainsi que ceux des découvertes fortuites. Il planifie le programme de restauration et d’entretien des vestiges découverts. De plus, l’article 5 prévoit que : « Dans chaque circonscription archéologique concernant les antiquités historiques, le directeur des antiquités est assisté des architectes des monuments historiques de la circonscription pour tout ce qui concerne la technique des travaux d’exploration et la conservation des monuments, ruines et autres vestiges immobiliers découverts. »[6]

Ces dispositions ont pour effet d’installer un maillage clair, hiérarchisé et pouvant facilement être centralisé, rendant l’appareil scientifique, de recherche et de protection archéologique très efficace, protégeant aussi bien les objets, que les édifices mise au jour. Ainsi, la notion de Monument du patrimoine d’intérêt générale s’étend également aux vestiges issus de fouilles.

1946-

L’élargissement du champ de protection des Monuments historiques et de leurs abords, Monuments naturels et sites, conduit à l’évolution du statut des architectes ordinaires des monuments historiques. L’Agence des Bâtiment de France est désormais chargée de l’entretien des Monuments historiques et de la gestion des espaces protégés ; ces agents sont les Architectes des Bâtiments de France. Désormais, l’échelle de protection envisagée pour les Monuments est celle de la ville. Il reste dans leurs missions de service public l’entretien et la conservation des monuments historiques, ainsi qu’un rôle de conseil gratuit et indépendant sur les autres édifices du patrimoine culturel.

Un ministère de la culture et la poursuite de la protections au cours de la reconstruction.

1959-

Le 3 février 1959, le 1er gouvernement français de la 5ème république se dote d’un Ministère des affaires culturelles créé sous l’impulsion du Général de Gaulle, qui souhaite voir André Malraux dans son nouveau gouvernement. Sa mission dépasse la gestion d’une politique des beaux-arts et rassemble des missions jusqu’alors réparties entre différents ministères :

- – la direction générale des Arts et Lettres, direction de l’Architecture, direction des Archives de France jusque-là à la charge du ministère de l’Education Nationale.

- – la responsabilité du centre national de la cinématographie du ministère de l’industrie et du commerce.

- – L’ensemble des activités culturelles portées par le Haut-Commissariat à la Jeunesse et aux Sports.

Dans son décret fondateur du 24 juillet 1959, André Malraux affiche l’ambition pour son nouveau ministère de « rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel … »

1960-

Le 22 Juillet 1960, est adoptée la loi permettant la création de parcs naturels nationaux, renforçant la loi du 21 avril 1906 protégeant les sites naturels. Cette disposition renforce le caractère patrimonial des paysages français mais également de leurs faunes et de leurs flores.

1962-

31 Juillet 1962, le ministère de la culture lance un programme de restauration des grands monuments historiques, qui s’étendra de 1962 à 1966 et portera sur : le Louvre, les Invalides les châteaux de Versailles, Vincennes, Fontainebleau et Chambord, ainsi que de la Cathédrale de Reims.

Le pragmatisme imposé par le caractère d’urgence de la reconstruction de l’après- guerre, pour atteindre d’importants objectifs en terme de logements, a violemment impacté de nombreux centre villes sans tenir compte de leur caractère historique et architectural. En réaction à l’urgence de la situation, et conscient que la modernisation du tissu urbain menace l’intégrité des quartiers historiques. André Malraux propose un texte de loi visant à fixer un cadre pouvant protéger les quartiers anciens quand ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier leur conservation ou leur restauration : ce sont les secteurs sauvegardés.

En permettant de traiter de l’urbanisme et de la protection d’un ensemble urbain cohérent, la loi du 4 août 1962 rend possible la gestion de ces secteurs en vue de leur mise en valeur grâce à des réglementations et procédures financières adaptées. En agissant sur la fiscalité pour inciter les propriétaires à investir pour moderniser les logements anciens en les adaptant au mode de vie contemporain cette loi entend ainsi favoriser leur occupation. Elle s’adresse aux propriétaires d’immeubles anciens, situés dans un secteur sauvegardé, et destinés à la location en leurs proposant de déduire l’ensemble du montant des travaux de leur revenu global.

Le but de l’opération est de maintenir les bâtiments occupés pour contribuer à leur entretien quotidien et reste le moyen le plus efficace pour conserver un bâtiment et à fortiori d’un secteur urbain.

1964-

Le 2ème congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques à Venise s’ouvre sur le réexamen des « principes de la charte d’Athènes afin de les approfondir et d’en élargir la portée dans un nouveau document ». En étendant la terminologie de monument historique aux « sites urbains et ruraux qui portent témoignage d’une civilisation particulière, d’une évolution significative ou d’un événement historique ».

Sur le chapitre de la conservation, la charte de Venise, réaffirme l’esprit de celle d’Athènes. Elle encourage l’utilisation des monuments en minimisant les interventions sur l’ordonnance ou le décor des bâtiments et réaffirme l’importance d’étendre la protection des monuments à leur échelle.

L’approche de la restauration est quant à elle abordée dans l’idée « de conserver et révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques ». Hostile aux restaurations approximatives ou basées sur des interprétations de style, la charte invite à limiter les interventions au strict minimum. Dans les cas où cela s’avère impossible, il est plus que recommandé de veiller à ce que ces reconstitutions portent clairement la marque de l’époque qui les a réalisées pour ne créer aucun doute quant à leurs origines pour les générations futures. Il en vas de même pour le remplacement d’éléments trop dégradés ou manquants qui, selon la prescription de la charte, doivent « s’intégrer harmonieusement à l’ensemble, tout en se distinguant des parties originales ». Comme celle qui l’a précédée, la charte de Venise souligne « les apports valables de toutes les époques à l’édification d’un monument doivent être respectés, l’unité de style n’étant pas un but à atteindre au cours d’une restauration ». Pour finir, la charte précise les conditions des fouilles archéologiques et de leurs restitutions.

1967-

La loi d’orientation foncière mise en place depuis le 30 septembre 1967 impose la mise en place d’outils de planification urbaine à l’échelle de ce qui deviendra, dans les intercommunalités, les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) mais également à l’échelle des communes, les plans d’occupation des sols (POS). En tenant compte des monuments historiques dans leur sens large, paysage inclus, ces outils de planification contribuent à la protection du patrimoine.

1968-

Afin de favoriser le maintien des œuvres d’art d’importance sur le territoire français, le ministre des affaires culturelles, André Malraux (soutenu par le Général de Gaulle) fait adopter en décembre 1968 la loi sur la dotation. Cette loi propose de régler en nature tout ou partie des droits de succession en s’acquittant de ces droits par la remise « d’œuvre d’art, d’objet de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique ». Cette possibilité a ensuite été offerte pour le règlement de l’impôt de solidarité sur la fortune.

L’environnement comme patrimoine à la fin du XX ème siècle.

1971-

La création d’un ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Protection de la nature et de l’environnement, est d’une certaine façon la reconnaissance de l’intérêt patrimonial de notre environnement.

1972-

Lors de la 17ème conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO pour United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), une convention est adoptée pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

En associant dans le même document les concepts de protection de la nature et de préservation des biens culturels, les États membres de l’UNESCO reconnaissent implicitement l’interaction entre l’Humanité et le milieu dans le quel elle évolue. Les États signant la convention s’engagent naturellement à assurer la protection et la conservation des sites du patrimoine mondial et national sur son territoire. Ils sont encouragés à intégrer cette approche à tous les niveaux de planification, en mobilisant le personnel et les infrastructures adéquates pour faire vivre ces éléments patrimoniaux dans le quotidien des citoyens. Enfin l’UNESCO insiste sur l’importance de l’éducation et de la formation au près des populations pour assurer la protection de ces biens.

La volonté de créer une instance mondiale pour dynamiser la protection du patrimoine est née de la rencontre entre deux mouvements basés respectivement sur la protection des sites culturels et la préservation de la nature. Le principal événement ayant suscité une prise de conscience globale, au niveau mondial, de la responsabilité collective pour la protection des sites culturels remarquables a été le projet de construction du barrage d’Assouan en Égypte. La construction de ce barrage allait inonder la vallée d’Abou Simbel et ses temples, consacrés aux dieux et à Néfertari , épouse de Ramsès II, qui les fit édifier. En 1959 la mobilisation de la communauté internationale a permis de lever les fonds nécessaires non seulement à l’accélération des fouilles mais également au déplacement des temples. Depuis, le sentiment de responsabilité n’a pas été démenti et d’autres actions ont été entreprises pour sauver Venise et sa lagune après les intempéries de 1966 ou le temple bouddhiste de Borobudur dans les années 70.

Aujourd’hui, l’importance accordée aux monuments historiques ou naturels de toutes origines leur assure une protection optimale. En l’absence de catastrophe naturelle seule les déprédations volontaires sont susceptibles de causer leur perte, comme la destruction des Bouddhas géants de Bâmiyân en 2001 ou la cité antique de Palmyre en 2015.

1975-

Prolongeant l’implication de l’Etat dans l’élargissement de la conception du patrimoine, la loi littorale crée un Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Un établissement public chargé d’organiser l’acquisition des espaces les plus sensibles pour en assurer la protection. Cet outil implique la collectivité au-delà de la l’imitation du droit à la propriété privée ; elle devient effectivement propriétaire des espaces les plus fragiles.

1977-

Apparues en 1969, aux États-Unis, les études d’impact sur l’environnement ont fait leur entrée dans la législation française en 1977. Désormais, le code de l’urbanisme soumet l’obtention ou le refus du permis de construire au respect de règles assurant que le projet ne compromettra pas les dispositifs de conservation ou la mise en valeur d’un site naturel ou de vestiges archéologiques.

1979-

Le 6 mars 1979, les Agences des Bâtiments de France sont remplacées par les Services Départementaux de l’Architecture. Pouvant être interpellés pour le compte des ministères de : la Culture et de la Communication, l’Équipement de l’Énergie et des Travaux public, et également celui des l’Écologie du développement et des Aménagement durables. Les Architectes des Bâtiments de France sont donc placés sous la tutelle des Services Départementaux de l’Architecture, et continuent àa assurer les missions de conseil, de contrôle et de conservation qui restent les leurs.

1980-

15 Juillet 1980, une loi encadre les sanctions pénales relatives aux actes de malveillance portés à l’encontre des monuments et collections publiques ; la loi couvre également les déprédations subies par les terrains comprenant des vestiges archéologiques.

1982-

Le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS pour International Council On Monuments and Sites) adopte une charte établie par le Comité International des Jardins Historiques. Elle s’appuie sur la Charte de Venise de 1964 et la complète, en apportant conseils et recommandations concernant la sauvegarde, la restauration et la restitution des jardins historiques.

1983-

Instauration d’un organe de conseil rattaché à chaque conseil général de chaque département, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE). Le rôle de médiation et de promotion de l’architecture des CAUE en fait des acteurs particulièrement pertinents pour promouvoir le patrimoine au près du grand public, actions à laquelle ils s’attachent régulièrement avec enthousiasme. Malheureusement, leur existence reste confidentielle au près du public non averti.

1983-

La loi de décentralisation, redistribuant des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, institue une nouvelle procédure relative à la protection du patrimoine : les Zones de Protection du Patrimoine Architectural (ZPPAU) et Urbain. L’État s’engage au côté des collectivités dans cette démarche de protection en partageant la responsabilité de la protection des zones concernées. Un aspect important de la procédure des classements des ZPPAU est la possibilité offerte aux collectivités d’être porteuses de la démarche. Ce n’est plus seulement à l’État ou à ses émanations de juger de l’importance de tel ou tel témoignage de l’histoire.

Cette ouverture n’est pas un fait isolé, dans l’ensemble des démarches d’aménagement ; en effet, la même année, la loi Bouchardeau sur les enquêtes publiques doit faciliter le dialogue entre la population et les institutions étatiques. C’est l’institutionnalisation des démarches participatives qui se sont développées depuis les années 60 autour de thèmes comme le cadre de vie.

1984-

Un décret en date du 15 Novembre 1984 décentralise le protocole d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques désormais en charge des préfets de régions. Pour les assister dans cette tâche, un nouvel organe leur est adjoint ; la Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique (CAREPHAE), constituée de 30 membres, fonctionnaires de l’État, élus, professionnels du patrimoine, et associations.

1985-

La loi du 9 janvier 1985 apporte au code de l’urbanisme des aménagements propres aux territoires de montagne. Elle propose des dispositifs pour veiller à la protection et la préservation des espaces, des paysages et des milieux caractéristiques.

Le décret du 15 novembre 1985 crée la commission de l’inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Elle poursuit les travaux de l’inventaire général des richesses d’art de la France institué en 1964 par André Malraux et André Chastel. Sa mission reste inchangée : elle doit continuer à inventorier, amasser un maximum d’information et à promouvoir les éléments de patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.

1986-

Le 5 février, les zones de protection des paysages naturels ou urbains et des perspectives monumentales sont élargies aux vestiges et sites archéologiques.

1988-

La loi de programme du 5 janvier 1988, libère des crédits importants pour la restauration et la mise en valeur de monuments historiques. Elle prévoit également l’exonération des droits de succession des monuments classés ouverts au public afin de limiter les ventes contraintes par des difficultés financières.

1993-

La « loi paysages » du 8 Janvier 1993 détaille les compétences de l’État et des communes. Le premier trace les lignes directrices de la protection et de la mise en valeur des « territoires remarquables par leur intérêt paysager » tandis que les secondes doivent s’efforcer d’inclure ces directives dans leur politique locale. C’est donc à ce moment que les ZPPAU deviennent les Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

Le patrimoine comme argument pour le tourisme de masse,

Il est difficile de déterminer précisément si l’engouement actuel pour les témoignages du passé est la conséquence d’une éducation du plus grand nombre aux enjeux de la protection du patrimoine ou la manifestation des incertitudes du présent et de l’inquiétude liée à la perte de leur valeur dans un monde globalisé.

2000-

Le Congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques se réunit à Cracovie. Cette charte, encore en vigueur aujourd’hui, reprend l’esprit et un bon nombre de points des deux précédentes. Elle apporte des précisions et offre de nouveaux approfondissements autour de la notion de « projet de restauration ». Ce dernier doit « être basé sur un éventail d’options techniques adéquates et être préparé par un processus cognitif de recueil d’informations et de compréhension de l’immeuble ou du site », ce qui implique le recours au plus grand nombre de savoirs possible, à une approche la plus transversale possible. La charte précise également que le projet de restauration doit être celui de l’intervention minimum, qui reste le plus fidèle à l’identité du monument en respectant au mieux son intégrité.

La Charte de Cracovie, insiste là où les précédentes éludaient le sujet en abordant le chapitre des matériaux et techniques de restauration, « tout nouveau matériau, toute nouvelle technologie doivent être rigoureusement testés, comparés et maîtrisés avant application » et doit faire l’objet d’un suivi régulier.

Elle propose également l’élargissement de la conception du patrimoine aux agglomérations, paysages et territoires arguant qu’ils font partie du patrimoine culturel car « dans de nombreuses sociétés, les paysages ont un rapport historique avec le territoire et les influences de la ville »

Un dernier point est apporté, encouragent le recours « aux technologies modernes, aux banques de données, aux systèmes d’information et aux techniques de présentation virtuelle »

2003-

Parution de La Valorisation économique du patrimoine rédigée par Xavier Greffe professeur à l’université Paris-1 en économie des arts et des médias. Dans cet ouvrage, il expose comment, selon lui, la mise en valeur du patrimoine permettrait de dynamiser l’emploi et l’économie du pays.

2004-

Dans le rapport rendu par la commission chargée de proposer une « redéfinition du rôle propre de l’État » en proposant des critères objectifs pour une répartition plus équilibrée des monuments historiques entre l’Etat et les collectivités territoriales est établie une liste de 176 monuments historiques nationaux susceptibles de pouvoir être cédés aux collectivités qui en feraient la demande.

Le 13 août 2004, la loi organisant la décentralisation du patrimoine et des enseignements artistiques, encourage la passation à titre gracieux de certains monuments propriété de l’État aux régions/départements/et communes. Un décret du 20 juillet 2005 donne aux collectivités un an pour se porter volontaires.

L’année suivante, 107 monuments ont fait l’objet d’une demande d’information de la part des collectivités territoriales et 27 candidatures ont été formulées dont trois signées. Le 25 juillet, le ministère de la Culture rend publique une liste de 65 Monuments faisant l’objet d’une demande de transfert de propriété.

2009-

Les ministères en charge de la culture et du tourisme signent une convention cadre « culture-tourisme » qui a pour but d’encourager les initiatives valorisant le patrimoine au près des touristes afin de promouvoir les activités touristiques pouvant valoriser le patrimoine en respectant les règles de conservation et de protection.

2010-

La loi du 12 juillet 2010 dite loi de « Grenelle II » remplace les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysagé par des Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). La portée des avis des Architectes des Bâtiments de France est la même dans les AVAP que dans les ZPPAUP. Les 600 ZPPAUP du pays doivent passer en AVAP dans un délai de 5 ans.

La principale raison d’être de ces aires de valorisation, est une volonté de mise en cohérence des dispositifs de protection du patrimoine avec les différents documents encadrant la fabrication de la ville, PLU et PADD. Les AVAP ont également comme ambition de rendre compatible la protection du patrimoine avec les recherches de sobriété énergétique, recherches affichées par le Grenelle de l’Environnement.

L’Architecte des Bâtiments de France en charge de l’AVAP a un mois pour faire connaître son avis. Passé ce délai son silence vaut approbation du permis ou non-opposition à la déclaration préalable qui vaut alors autorisation.

S’il est défavorable au projet ou s’il juge qu’il doit être modifié pour être en accord avec les dispositions du règlement de l’AVAP, l’ABF remet son avis motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l’autorité compétente.

Le fait que les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine soient des servitudes d’utilité publique annexées au PLU, doivent donc intégrer les préoccupations de développement des communes dans lesquelles elles s’inscrivent. Elle devront contribuer à une meilleure cohabitation entre les nécessités liées à la protection du patrimoine et les besoins inhérents à la régénération de la ville.

Le regard et l’attention portés au patrimoine, ont beaucoup évolués au cours de ces derniers siècles. L’ensemble des dispositions qui ont été prises au fil de ces années, ont assuré la transmission de ce parc bâti historique, en gardant comme objectif la conservation de ces œuvres. Le souci de sauvegarde de notre cadre de vie n’a cessé de grandir et avec lui l’élargissement de l’échelle de protection : des bâtiments aux formes urbaines qu’ils constituent, et allant jusqu’aux paysages façonnés par la présence des hommes.

L’échelle de temps s’est également élargie puisque le patrimoine industriel du XVIII et XIX siècle ainsi que les monuments modernes font l’objet des mêmes protections au titre des monuments historiques. Après des débuts plus ou moins fantaisistes, la direction tenue depuis lors, tend plus vers une conservation authentique de l’œuvre ET de son contexte, en grévant ses opportunités de mutations, de transformations.

[1] / 1772-1837 Philosophe français, fondateur de l’Ecole sociétaire qui théoriseras les premiers phalanstèaires

[2] / Lods M. Problème essentiels posés par la charte de l’habitat in CIAM 9 Aix-en-Provence 19-25 juillet

1953, Nendel, Kraus reprint, 1979.

[3] / Helen Meller, Patrick Geddes : social evolutionist and City Planner, routledge, landon and New York, 1990, 257p.

[4] / J.P Kleihues, directeur de l’IBA-Neubau

[5] / H. W. Hämer, directeur de l’IBA-Altbau

[6] / 13 septembre 1945, Journal officiel de la République françaises, Décret n°45-2098, Art.5.